- 엄마 병구완을 위해 메기 잡이에 나선 아버지의 한바탕 소동

|

아버지 검은 장화를 신고

물속으로 들어간다

아직 덜 피어난 버들강아지

굼실굼실 시린 허리를 비틀 때

둥근 머리 큰 입가에 수염이 달린

길고 느린 속도가

미끄덩한 돌멩이 사이를 지나간다

보름을 앓아 밥알이 소태 같다는 어머니가

꼭 먹고 싶다는 메기매운탕

걱정 말라며 큰소리치고 나온 터

아버지가 물속 깊이 손을 넣어

꼬리를 잡으니 미끄러운 몸통이

손가락 사이로 재빠르게 빠져나간다

다시 몸통을 잡으려고 허리를 구부린다

됐다, 하는 순간

메기는 몸통을 감싼 손가락을 밀쳐내고

둥글게 허리를 꼬았다 펼치며

온 우주에 찬물 한 방울 튕겨놓더니

처음 태어났던 그곳으로 다시 사라진다

찬물 속 돌멩이가 장화 바닥을 밀어내자

기다렸다는 듯 차가운 물주먹들이 아버지의 몸을

풍덩, 잡아당긴다

또다시 일어나

메기 눈알을 쏘아보는 아버지

번뜩, 메기의 둥근 머리를 잽싸게 잡아

뜰채에 던져 넣는다

온몸이 물 범벅이 된 아버지

뜰채 안에서 몸을 뒤채는 길고 검은 고요함

비로소 미소 한 방울 떠올리는 아버지

새로운 발자국을 물세상 밖으로 디딘다

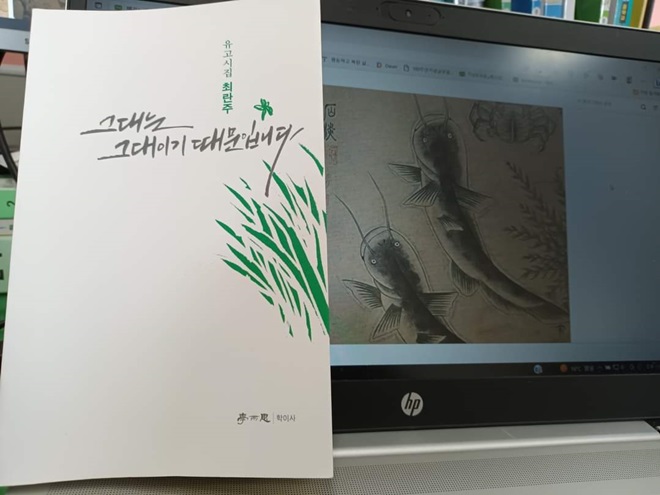

- 『그대는 그대이기 때문입니다』, 학이사, 2022.

감상 – 최란주 시인은 28년 간 법원에서 일하면서 법원 회보에 시를 꾸준하게 발표했다고 하니 평생 시를 사랑한 사람이겠다. 2020년 <매일신문> 신춘문예로 등단 절차를 거쳤지만 그해 병마가 찾아들어 오십 중반을 채 살지 못하고 영면하고 말았다. 이번 유고 시집을 살피니 다양한 이야깃거리로 깊어지는 시 세계가 그려지는데 중도에 꺾이고 말았으니 이 또한 서운한 일이다

시인은 “남원에서 17번 국도를 따라 달리다 보면/ 산수유꽃 무더기로 펼쳐진 마을이 있다”(「노랑꽃별이 뜨는 마을」)고 했는데 시인의 고향 마을인 구례군 산동면이다. 산수유 마을로 많이 알려져 있다. 시인의 「막걸리 풍경」에 따르면 아버지는 삼 끼 막걸리를 챙기는 막걸리 도사다. 아버지는 별 아래 “김치 한 접시와 풋고추 몇 개”를 놓고 막걸리를 마시다가 박목월의 「나그네」를 외는 낭만을 갖춘 분이다. “멸치 몇 개와 김치 한 접시”를 놓고 막걸리를 마시는 노총각인 ‘그’의 이야기도 후편으로 붙었는데 짐작건대 최 시인이 늦게 만났다는 남편이 아닐까 싶다.

산수유나무 껍질처럼 마디 굵은 손의 주인공인 어머니는 “시골집에선 서울 딸들이 밥이나 제대로 챙겨 먹는지/ 사내는 사귀고 있는지/ 밤 기차로 훌쩍 올라와 성화시더니/ 막상 서울 와선 염소가 새끼를 낳았는지/ 개들이 집단속은 잘하였는지/ 오는 장날엔 산수유를 내다 팔아야 한다며 걱정”(「어머니가 이상하다」)하신다. 반대로 시인은 어머니를 걱정하고 그리워하는 시를 여러 편 쓴다.

「메기」는 아버지와 어머니, 내외의 사랑을 노래한 시로 읽어도 좋겠다. 섬진강 어느 줄기쯤에서 아버지는 농사일을 멈추고 메기를 잡으러 강에 든다. 강바닥에 붙어 다닌다는 메기는 입술 위아래로 수염 한 쌍이 있는 양반이라 그런지 몸이 아주 재빠르지는 않다. 그래도 미끌미끌한 점액질의 피부를 가진 데다 등지느러미의 가시로 인해 메기를 맨손으로 잡는 건 여간 어려운 일이 아니었을 것이다. 특별한 잠수 능력과 손 기술을 가진 소수 능력자가 메기를 맨손으로 잡는 영상이 없는 건 아니지만 농사일에 바쁜 아버지가 그런 재주를 갖추었을 성싶지는 않다.

그럼에도 아버지가 메기 잡이에 직접 나선 것은 아내의 병구완을 위해서다. 의욕과 다르게 아버지는 돌을 밟고 미끄러지면서 물에 풍덩 빠지기도 한다. 체면을 구긴 아버지를 향하는 “차가운 물주먹”은 아버지가 지나온 세상살이의 만만찮음을 보여주는 것일 텐데 이를 읽어주는 마음의 눈금은 오히려 따스하게 올라간다. 아버지는 메기의 눈알을 마주하고서야 승기를 잡는다. 메기는 아버지 눈에서 누군가를 위한 간절한 마음을 읽었을까. 효자를 위해 엄동에 스스로 얼음을 깨고 점프해서 나왔다는 잉어까지는 아니더라도 메기는 움직임을 줄여 아버지의 손에 기꺼이 몸을 내어준다.

산수유는 매년 피지만 이제 시인은 고향에 가지 못한다. 고단한 세상사라고 말들 하지만 “미소 한 방울”로 쉬어가는 여정이 있어서 아무 때고 위로가 되었음 직하다. 시집을 덮으니 메기 매운탕에 막걸리 생각도 나고.(이동훈)

한상갑 기자 arira6@naver.com